引言:藏於曲阜的漢隸瑰寶

在山東曲阜的漢魏碑刻陳列館中,靜靜矗立著三方震動書壇的瑰寶——《乙瑛碑》《禮器碑》《史晨碑》,它們合稱「孔廟三碑」,不僅是記載東漢儒學發展的珍貴文獻,更堪稱漢隸藝術的巔峰之作。這三方碑刻如同三位飽經滄桑的老者,用鏤刻在青石上的文字,講述著東漢末年的儒風盛況與書法輝煌。對於書法愛好者而言,它們是臨習漢隸的不二法帖;對於歷史學者來說,它們是解讀東漢政治與社會的活化石;而對於每一個走進碑刻館的普通人,都能在那些方正沉穩的筆畫中,感受到漢代文化的厚重與力量。

亂世奇葩:東漢桓靈時期的隸書盛景

孔廟三碑皆誕生於東漢末年的桓帝、靈帝時期,這是一個頗具戲劇性的時代。正如蜀漢先主劉備在《出師表》中所嘆「未嘗不嘆息痛恨於桓靈也」,彼时宦官專權、黨錮之禍頻仍,政治腐敗動蕩,王朝國力日衰。然而奇妙的是,在這樣的亂世之中,漢隸書法卻迎來了最燦爛的黃金時代,達到了「百花齊放、千姿百態」的巔峰狀態。

這一時期的漢碑數量眾多、風格各異,幾乎囊括了漢隸所有的經典面貌。建國後的考古發現中,便有多方出自這一時期的名碑:河南南陽出土的《張景碑》,以清晰的文字記錄了當時的公文流程,筆法樸實無華卻不失規矩;上世紀九十年代偃師出土的《肥致碑》,字形古拙敦厚,每一筆都飽含質樸的生命力;而建設三峽大壩時出土的《景云碑》,則帶有強烈的手寫體韻味,打破了碑刻常見的嚴謹桎梏,多了几分隨性生動。

除了這些後世出土的珍品,流傳至今的經典更是不勝枚舉:《封龍山頌》筆法中蘊含濃厚的篆籀之意,將篆書的圓潤與隸書的方折完美融合;《孔宙碑》字形舒展雄健,橫畫張揚卻不失穩重,尽显大漢雄風;《衡方碑》方正剛毅、氣勢沉雄,每一字都如鐵塔般堅固;入門者必學的《張遷碑》,以簡潔質樸的筆法成為漢隸啟蒙的最佳範本;而《曹全碑》則以秀美靈動著稱,筆畫纖細卻不乏力度,如少女起舞般優雅;更有我國第一部官方刻經《熹平石經》,由蔡邕等書家書丹,統一了當時的文字規範,影響深遠。這些碑刻共同見證了東漢後期隸書的成熟,也解釋了為何亂世之中,書法藝術能迎來如此輝煌的發展——當社會動蕩時,文人學者更需以文化為寄託,而統治者也試圖通過推崇儒學、樹碑立傳來穩固人心。

風俗使然:東漢的「樹碑立傳」之風

漢隸的繁榮,與東漢社會盛行的「樹碑立傳」之風密不可分。在當時,為死去的賢達或离任的良吏豎碑紀功,是一件極為時髦且神聖的事情。這種風俗的興起,一方面源於儒學「慎終追遠」的傳統觀念,人們希望通過碑刻讓賢者的功績與品德流傳後世;另一方面也與當時的選官制度有關,舉孝廉、察茂才的選官標準,使得人們更注重名聲的積累,為賢者立碑成為提升聲望的重要方式。

我們熟知的眾多漢碑,都誕生於這種社會風尚之中。《曹全碑》便是為紀念曾任郃陽令的曹全而刻,碑文詳細記載了他的生平功績,尤其是平定叛亂、造福百姓的事蹟,筆法秀美與內容賢德相得益彰;《景云碑》為紀念東漢巴郡太守景雲而立,文中對其政績的贊頌與生動的筆法相互映襯;《衡方碑》記錄了衡方從官數十年的功勛,方勁的筆法恰如他剛正不阿的為官品格;《張遷碑》則是東漢故吏為追念張遷的治績而刻,質樸的文字與筆法,正是對其為人的真實寫照。

這種風俗也直接推動了碑刻藝術的發展。為了讓碑刻更具紀念意義,人們不僅在內容上精雕細琢,更在書法上追求極致,往往會邀請當地最有名望的書家書丹。而孔廟作為儒學的聖地,自然成為立碑的重要場所。孔廟三碑便是在這樣的背景下相繼誕生,它們皆由當時的魯相主持立碑,內容都與孔廟的祭祀、修缮有關,既體現了對儒學的尊崇,也符合當時樹碑立傳的社會風尚,更因書法藝術的高超而流芳百世。

三碑之首:《乙瑛碑》——禮制升格的見證者

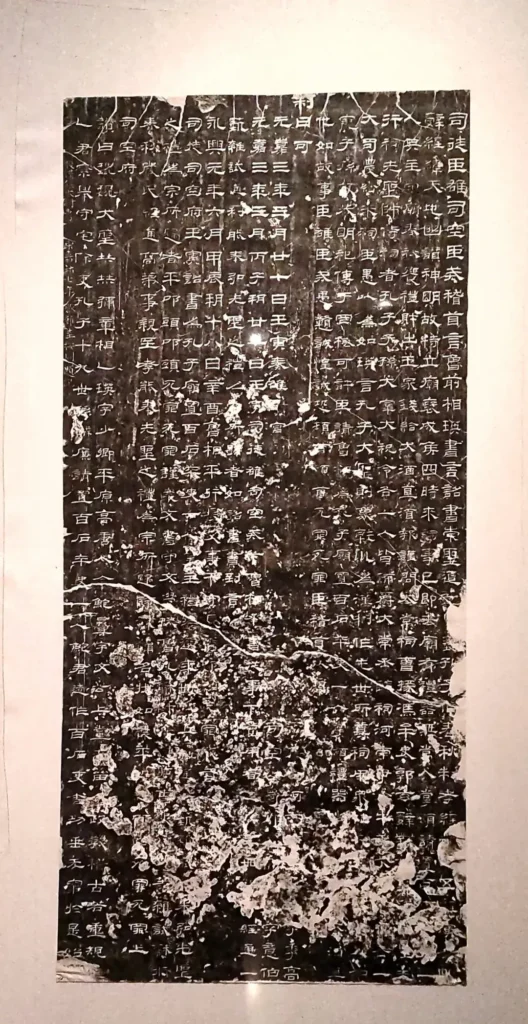

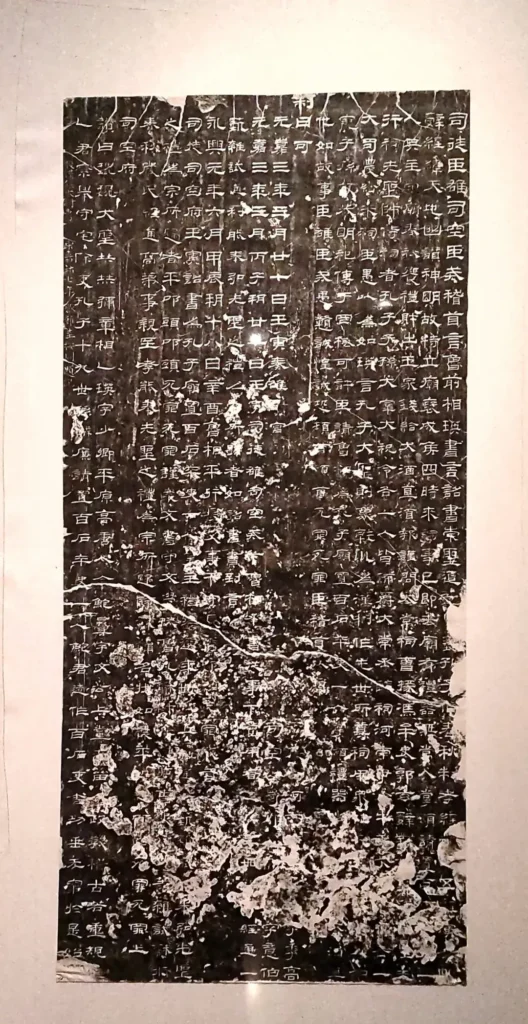

在孔廟三碑中,《乙瑛碑》是刻立時間最早的一方,刊刻於東漢永興元年(153年),全稱「漢魯相乙瑛請置百石卒史碑」,又稱「孔龢碑」「孔和碑」等。這方無額石碑通高260厘米、寬128厘米、厚23厘米,共18行,滿行40字,看似普通的青石之上,記載的卻是一件改變儒學發展的重要事件——魯相乙瑛上書朝廷,請求為孔廟設置專職官員掌管祭祀與禮器。

在乙瑛之前,孔廟的祭祀之事向來由孔子後人負責,屬於孔氏家族的私事。而乙瑛認為,孔子作為「至聖先師」,其思想教化萬民,祭祀之事不應僅限於家族,而應上升為國家行為。於是他專門擬寫奏摺,陳述設置專職官員的必要性。奏摺經司徒吳雄、司空趙戒等三公審核後上報漢桓帝,最終得到批准。因乙瑛當時已离任,朝廷便任命孔和擔任這一「百石卒史」之職,專門負責孔廟的祭祀典禮與禮器管理。這一事件看似微小,卻標誌著儒學正式成為國家推崇的核心學說,孔子的地位從家族聖人升格為國家尊崇的聖賢,對此後兩千年的中國文化產生了深遠影響。

除了重大的歷史意義,《乙瑛碑》的碑文還保留了東漢三公奏事的標準格式,成為研究當時政治制度的珍貴資料。其中最引人注目的便是奏摺結尾的慣用語:「誠惶誠恐,頓首頓首,死罪死罪。」很難想象,這竟是位列一品的司徒、司空等高官寫給皇帝的奏摺結尾。這種看似極端謙卑的表述,不禁讓人聯想到海昏侯墓出土的簡牘中,也有「昧死再拜」這類類似的詞語。有人曾據此推測海昏侯劉賀性格謙卑,但其實這只不過是當時公文的固定格式,無論官職高低,奏報時都必須使用這類謙辭,並不能反映寫作者的真實性格。但這種格式本身,也從側面反映了東漢嚴格的等級制度與皇權的至高無上。

在書法藝術上,《乙瑛碑》可謂漢隸的典範之作。其字體方正渾厚、肅穆莊嚴,充滿了濃郁的廟堂之氣。筆法上講究起筆藏鋒、收筆回鋒,橫畫呈現彎弧之勢,波尾大挑,折角圓和,既保留了隸書的波磔之美,又不失穩重。結體端莊勻稱,字勢張開卻不凌亂,左右俯仰有致、向背分明,達到了「中斂旁肆」的至高境界。章法上橫成行、豎成列,字距略大於行距,佈局平實卻暗含變化,即便在東漢國力日衰之際,依舊能從筆畫間感受到大漢雄風。

正因為如此高超的藝術成就,《乙瑛碑》自宋代起便成為書家臨習的重要范本,清代金石學者翁方綱在《兩漢金石記》中更是稱其為「漢隸之最可師法者」。當代著名書法家劉炳森的隸書,便深受《乙瑛碑》影響,他將《乙瑛碑》的嚴謹與《禮器碑》的瘦勁、《石門頌》的雄渾熔於一爐,最終形成了獨樹一幟的「劉炳森隸書」體系。據其弟子回憶,劉炳森常以《乙瑛碑》為例指導學生,可見這方古碑在當代書壇依舊具有重要的指導意義。

漢碑之冠:《禮器碑》——瘦勁如鐵的藝術奇珍

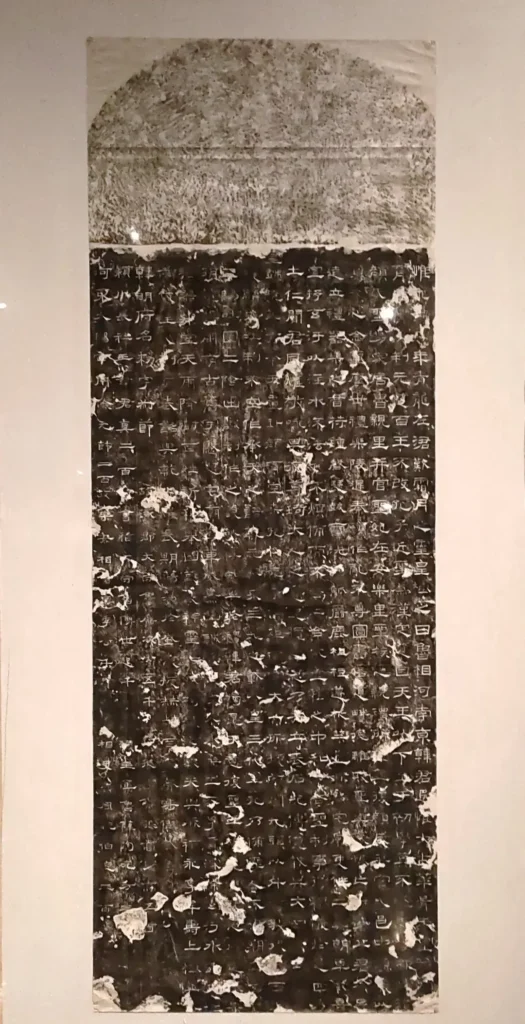

比《乙瑛碑》晚三年刻立的《禮器碑》,刊刻於東漢永壽二年(156年),全稱「漢魯相韓敕造孔廟禮器碑」。這方無額石碑通高227.2厘米、寬102.4厘米,不同於常見的单面刻字,它四面環刻文字,可謂「字字珠璣」。碑陽16行、滿行36字,主要記載魯相韓敕倡議修繕孔廟、增置禮器的盛事,文中詳細闡述了修廟的缘由與過程,字裡行間充滿對儒學的尊崇;碑末刻有韓敕等9人的題名,碑陰3列、每列17行,左右兩側也各有數列文字,這些內容則全部用於記錄捐款人的姓名與捐資數額,從官員到平民,從數百錢到數千錢,記錄得詳細而真實。這種將捐資者信息刻於碑上的做法,與現代各地籌資修路造橋後豎碑紀念的方式如出一轍,可見這種感恩回饋的理念由來已久。

頗有意思的是,孔廟三碑都與魯相主持的孔廟事務有關,《乙瑛碑》《史晨碑》皆以主持者的名字命名,唯有這方碑以「禮器」為名,導致主導此事的韓敕反而不如碑名聞名。雖然也有部分文獻將其稱為《韓敕碑》,但始終未能成為主流說法。這種「碑揚其事而掩其人」的現象,恰恰說明這件事在當時人心中的重要性——相比於韓敕個人的功績,增置禮器、弘揚儒學這件事本身,更值得被後世銘記。

《禮器碑》之所以被譽為「漢碑之冠」,核心在於其登峰造極的書法藝術。與《乙瑛碑》的渾厚不同,《禮器碑》以「瘦勁如鐵」著稱,許多筆畫看似纖細,卻毫無軟弱之態,反而充滿了剛健的力量感。這种「以瘦取勁」的筆法,需要書者具備極高的控筆能力,方能在細微的筆畫中蘊含萬鈞之力。在結體上,《禮器碑》可謂「一字一奇,變化多端」,每一個字都有其獨特的韻味,卻又統一在整體的風格之中。古人評價其「寓奇險於平正,寓疏秀於嚴密」,可謂一語中的——它的字形看似平正規矩,細究之下卻能發現筆畫間的奇絕變化;佈局看似嚴密緊湊,卻又透出疏朗秀麗的氣韻。

《禮器碑》的章法也頗具特色,碑陽部分縱橫有序,字距寬闊而行距緊密,形成了獨特的視覺節奏;而碑陰與碑側則更為自由,縱向有序但橫向無列,字距參差不齊,多了几分自然生動之趣。這種正側面的風格差異,既體現了正式文書的嚴謹,又保留了民間書寫的靈性,可謂將漢隸的多樣性發揮到了極致。無論是初學者還是資深書家,都能從《禮器碑》中汲取營養,初學者可學其平正規矩的結體,資深者可悟其奇絕變化的筆意,這正是其能成為「漢碑之冠」的核心原因。

中和之美:《史晨碑》——儒風與書韻的融合

作為孔廟三碑中刻立最晚的一方,《史晨碑》刊刻於東漢建寧二年(169年),因一石双面刻字,又被稱為「史晨前後碑」。這方石碑通高231厘米、寬112厘米、厚22.5厘米,同樣無額,卻以近千字的內容,完整記錄了魯相史晨與孔廟有關的兩件大事。前碑全稱「魯相史晨奏祀孔子廟碑」,刻於建寧二年三月,共17行,每行36字(因部分字掩埋於石座中,舊拓本多為35字),內容是史晨上報朝廷的奏摺,詳細闡述了祭祀孔子的重要性,請求朝廷批准常規化的祭祀典禮;後碑全稱「魯相史晨饗孔子廟碑」,刻於建寧元年四月(雖早於前碑,但刻於碑陰),共14行,每行35至36字不等,記錄了史晨親自祭拜孔子、主持修繕孔廟、保護孔子遺跡的具體事蹟,文後還有武周時期的正書題記4行,為後世研究這方碑刻的流傳提供了重要線索。

從內容上看,《史晨碑》的價值在於它完整呈現了東漢後期國家祭祀孔子的規範化過程。如果說《乙瑛碑》實現了孔廟祭祀從家族事務到國家行為的轉變,《禮器碑》通過增置禮器完善了祭祀的物質基礎,那麼《史晨碑》則將這種祭祀活動納入了常規化、制度化的軌道。奏摺中對祭祀時間、禮儀、祭品等細節的提及,反映了當時儒學地位的進一步鞏固,也讓我們得以窺見東漢國家禮制的完備程度。相傳這方碑刻為蔡邕所書,雖無確鑿證據,但從其書法風格與蔡邕的藝術主張高度契合來看,即便非蔡邕親筆,也必然是受其影響極深的書家所為。

在書法風格上,《史晨碑》最能體現儒家「中和為美」的審美情趣,可謂「肅括宏深,凜然不可侵犯,嚴肅中又自帶一種秀美」。其筆法精妙,起筆露而能藏、尖而寓圓,橫筆取勢平穩,如水平線般沉穩;豎筆勁挺健碩,似立柱般堅固;斜向的撇捺筆畫則極意伸展,卻又收放有度,不顯誇張。這種筆法既避免了過於剛硬的生硬感,又擺脫了過於柔軟的浮華氣,達到了剛柔相濟的完美境界。

結體上,《史晨碑》字形扁平方正,呈方棱之態,卻又在方正之中暗含靈動。每一個字的筆畫佈局都極為均勻,輕重緩急恰到好處,既無《乙瑛碑》的雄渾霸氣,也無《禮器碑》的奇絕變化,卻以「穩」取勝,讓人感受到一種內斂的力量。章法上縱橫有列、井然有序,字距與行距均勻得當,視覺上極為舒適,恰如儒家所推崇的「中庸之道」,不偏不倚、平和中正。後人評價其「勁端有餘妍」,正是對這種嚴肅與秀美並存風格的最佳詮釋——筆畫的勁健端莊是其骨,字裡行間的秀麗韻味是其神,骨肉相連,方成就這方漢隸傑作。

結語:跨越千年的文化傳承

從《乙瑛碑》的廟堂之氣,到《禮器碑》的瘦勁奇絕,再到《史晨碑》的中和之美,孔廟三碑不僅記錄了東漢魯相們弘揚儒學的功績,更為我們留下了漢隸藝術的最高典範。它們誕生於東漢末年的亂世,卻憑藉著深厚的文化內涵與高超的藝術成就,跨越兩千多年的時光,依舊煥發著奪目的光彩。

對於當代人而言,孔廟三碑的價值早已超越了簡單的碑刻與書法。它們是歷史的見證者,讓我們得以觸摸東漢的政治風貌與社會風俗;它們是藝術的傳承者,為書法愛好者提供了取之不盡的藝術滋養;它們更是文化的象徵,代表著儒學文化的源遠流長與漢代文化的燦爛輝煌。當我們站在這些石碑面前,指尖撫過那些被歲月磨蝕卻依舊清晰的筆畫,便能感受到一種跨越千年的對話——那是古人對文化的執著與堅守,也是後人對傳統的尊崇與傳承。孔廟三碑的故事,還將在歲月的長河中繼續流傳,向一代又一代人講述漢隸的巔峰韻味與中華文化的不朽力量。